首页 > 实践经验 上海市虹口区:从 “绿色新时尚” 到 “治理新范式” 的蝶变

上海市虹口区:从 “绿色新时尚” 到 “治理新范式” 的蝶变

传统的垃圾投放点蜕变成兼具颜值与功能的便民空间,让居民养成自觉的垃圾投放习惯。五年来,虹口将垃圾分类这一“关键小事”放在心上,不仅将其视为环境任务,更是以其为支点撬动基层治理革新。在制度构建、科技赋能、全民参与的协同发力中,深入推进垃圾分类综合治理,提升精细化管理水平,交出了一份兼具民生温度与治理精度的答卷。

制度先行,绘就治理蓝图

制度筑基是虹口垃圾分类工作行稳致远的关键。“十四五”期间,虹口坚持以党建引领“物业、居委、业委会”三驾马车,链接社会组织、商圈联盟、社区达人等多元主体共同参与,不断将垃圾分类全面融入城市精细化管理、社会创新治理、文明城区创建、美丽街区建设等重点工作。不断激发社区活力,引导居民做低碳生活的倡导者、传播者、践行者,以系统性布局打破治理碎片化困境。

硬指标诠释了制度设计的实践价值。“十四五”以来,虹口区8个街道生活垃圾无害化处理率保持100%,分类投放设施覆盖率达到100%,装修垃圾和拆房垃圾资源化利用率超过90%。

这种“政府引导、主体自治”的机制设计,精准破解了分类工作中的权责分配课题,印证了垃圾分类“系统性”与“共建共享”的核心逻辑。

智能提质,激活参与动能

科技赋能让垃圾分类从“被动遵守”转向“主动参与”。创新是治理升级的核心动力,“十四五”期间,虹口推动垃圾分类设施向智能化、人性化迭代。

在嘉兴路街道安丘居民区瑞虹新城铭庭小区,社区发动居民设计师主导小区垃圾厢房智能化改造,从方案征集到施工监督,召开多次居民协商会听取民意,设计稿历经不下7次修改。如今的社区智能垃圾厢房,配备了感应开门、实时投递记录、环境温湿度检测、垃圾混投识别检测等高科技功能,让垃圾投放变得更加便捷、高效和环保,解决了传统投放点异味、扰民等痛点难点。

据悉,“十四五”期间,虹口已改造千余个垃圾投放点位,累计建设完成42个垃圾分类示范居住区、24个惠民回收服务点、2座示范型可回收物中转站及1座区级可回收物集散场。另有23个垃圾分类示范居住区、6个惠民回收服务点及北外滩高标准精细化分类样板区域已完成区级验收并待市级验收。同时,广中路街道示范型可回收物中转站将于今年年底前建成并投入使用。

垃圾厢房等硬件的迭代升级不仅是简单的“旧换新”,更是对民生需求的精准回应,本质上是把“要居民分类”的要求,转化为“方便居民分类”的服务。这种从管理思维到服务思维的转变,彰显了为民服务的治理初心。

全民共建,涵养社会生态

如果说硬件改善解决了方便分类的基础问题,要让分类习惯真正扎根社区融入商圈,就要让绿色理念真正从行动要求变成生活习惯。虹口搭建起富有感染力的传播与体验平台,让市民实地感受虹口垃圾分类体系的建设成果,让低碳生活理念在日常点滴中深入人心。

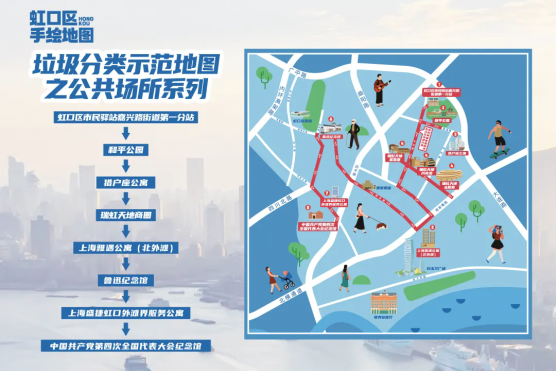

志愿者队伍成为重要纽带,校园里的“绿色低碳互动课”、屋顶上的环保彩绘,垃圾分类理念渗透到居民生活场景的各个角落;虹口《生活垃圾分类示范地图》的发布,串联起精品示范居住区与投放点,市民们可沿着地图线路漫步、参观、体验,实地体验“15分钟低碳生活圈”的建设成果;位于和平公园内的上海碳秘馆,通过垃圾分类小游戏等互动体验设计,让青少年在趣味中掌握环保知识、理解分类价值。自开馆以来,累计到访人数已超16万人次,实现了技术进步与理念传播的共鸣。

从单一宣传到场景化浸润,虹口完成了垃圾分类理念传播的进阶。让绿色低碳从概念变为可感知的体验,正是垃圾分类从“新时尚”转化为“好习惯”的关键路径。只有让市民看得见、摸得着、能感受,环保意识才能真正入脑入心。

站在“十四五”收官与“十五五”谋划的交汇点回望,虹口垃圾分类的五年深耕,已成为以“小切口”破解“大难题”的治理范本,绿色风尚蔚然成风,走出一条生态效益与民生福祉同频共振的路径。未来,虹口将聚焦垃圾分类精准化、长效化、全民化,持续为城区高质量发展注入绿色动能,让绿色发展理念真正融入城市肌理。

责任编辑:CmsTop

文章来源:https://www.jicengzhizhi.com/2025/1121/31134.shtml