首页 > 专家观点 政府治理满意度、政府信任与公众获得感——基于政府治理效能提升感知的分析

政府治理满意度、政府信任与公众获得感——基于政府治理效能提升感知的分析

内容摘要:以人民群众满意不满意为根本评价标准,是中国共产党带领全国人民不断创造美好生活的动力。作为人民群众评价政府治理效能重要的主观指标,公众对政府治理的满意度状况对其获得感的产生及体验具有显著影响,但既有研究对二者影响机制及边界条件的关注相对缺乏。从公众感知维度切入,将期望与需求维度纳入其中,以考察政府治理满意度通过政府信任对公众获得感的影响机制以及政府治理效能提升感知的调节作用。通过对全国31个省(自治区、直辖市)的10320份成年公民的有效数据分析,结果发现:政府信任在政府治理满意度对公众获得感产生正向影响中具有显著的中介作用;政府治理效能提升感知反向调节政府治理满意度与政府信任的关系,并且对政府信任的中介作用具有反向调节影响。通过实证分析揭示了政府治理满意度对公众获得感的影响机理,为理解公众获得感的影响机制和边界条件提供了新视角,对治理现代化实践中增强公众获得感体验具有重要的实证启示与意义。

关键词:政府治理满意度;公众获得感;政府信任;政府治理效能提升感知

一 引言

进入“十四五”以来,中国以高质量发展为导向的系列举措成效显著,政府治理效能持续提升,为“十五五”时期进一步深化国家治理体系和治理能力现代化奠定了坚实基础,也为切实增强公众获得感提供了关键支撑。在推进国家治理现代化的进程中,公众获得感作为衡量治理成效的重要指标,不仅直接反映了高质量发展成果转化为民生福祉的程度和政府治理体系的运行效能,更体现了“以人民为中心”的发展思想,直接关系到国家治理体系和治理能力现代化的建设成效。随着中国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,公众对公共服务供给质量、政策执行效能以及基本权益保障等提出了更高标准和更精细化的诉求。在此背景下,政府治理效能与公众主观感知之间的协同程度,已成为检验高质量发展成色、影响社会良性运行和可持续发展的关键性因素。公众对政府的信任受其政府治理满意度的影响,是提升公众获得感体验的关键心理因素。然而,在治理实践中,资源分配与公众满意度不匹配、政策效果与公众实际感受不一致等问题仍然存在,亟需通过跨学科研究,系统揭示政府信任在公众满意度与公众获得感之间的传导机制,为完善治理政策提供科学支撑。现有研究大多聚焦于探讨公众满意度、政府信任及公众获得感之间的单向关联,未能系统解析三者间的动态交互机制及其适用条件,尤其缺乏公众关于治理效能改进的感知如何调节公众满意度与政府信任之间关系的深入研究。为此,本研究基于全国性大样本数据,实证检验政府信任的中介作用及治理效能感知的调节效应,从而构建一个新的理论框架,以深化对公众获得感形成机制的理解。党的十九大报告指出,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。 1

要想解决这一矛盾,就要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题,不断满足人民日益增长的美好生活需要,不断促进社会公平正义,使人民获得感更加充实、更有保障、更可持续。中国特色社会主义进入新时代,提升公众获得感成为创造美好生活、解决中国社会主要矛盾的重要工作。因此,公众获得感已成为推动和衡量国家治理的良政基础、善治标尺。 2 获得感作为一个“本土化”概念,侧重个体或群体在自我处境持续改善、自我状况不断提升过程中所感受到的积极心理体验,是一种建立在“客观获得”基础上的主观感受 3 ,与人的需求的满足程度密切相关,其形成有赖于个体生理需求和精神需求的满足状况。 4既有研究对公众获得感的影响因素分析,主要集中在三个维度。一是物质获得维度,认为客观物质的获得以及生活境遇的改善将提升公众获得感。 5 二是感知体验维度,即公众对政府所提供服务的整体感知。政府回应度、政府绩效、政府可靠性以及公众对政府的信任等会影响公众获得感。 6 三是期望与需求维度,在这个维度下,服务需求与期望的满足程度被视为公众获得感的来源。 7 本研究从公众感知维度切入,将公众感知维度融入对公众获得感的影响路径探讨,重点关注政府治理满意度对公众获得感的影响机理,并在此基础上构建有关政府治理满意度影响公众获得感的分析框架。作为公众感知的重要反映,政府治理满意度是政府治理体系运行的绩效体现,也是政府治理效能的显示标尺。 8 随着政府行政管理体制改革的深入推进,政府治理不再只专注于经济发展,而是引入了以公众满意为导向的政府绩效评价模式。

9 这一新模式强调,只有满足和契合广大人民群众生产和发展的需要,重大现实问题才能得以解决,从而实现由制度优势向治理效能的转化。 10 为此,本研究基于需求视角来分析政府治理满意度对公众获得感的影响。从需求视角看,需求的满足将会给个体带来满意或不满意的复杂心理体验。 11 由此,作为公众对政府治理绩效和治理效能能否满足自我需求的整体感知,政府治理满意度提升有赖于政府治理绩效和所提供服务对公众需求的满足程度。而公众获得感是其在社会改革发展中对其需求满足过程、满足结果的主观认知、情感体验和行为经验的综合反映。 12 当广大人民群众的生产和发展需求得到满足、政府治理满意度得到提升,公众获得感必将得到提升。相关研究提出,优质公共服务供给能够提升公众满意度及其对政府的信任与支持,从而巩固和发展政府治理绩效。 13

事实上,公众对政府信任的感知和提升,将有助于整个社会信任趋向良好。获得环境是保障获得内容得以满足的现实条件,而良好的社会信任又是获得环境的核心;政府治理满意度提升,不仅有助于政府赢得公众的信任和支持,使整个社会信任趋向良好,而且营造了良好的获得环境,提升了公众获得感。政府绩效是政府治理效能的重要体现,制度论强调政府信任的内生性,认为公众对政府的信任是对政府预期的反映,其结果取决于公众对政府绩效的评价。 14 公众对政府绩效的评价直接体现在其对政府治理效能提升的感知上。在此基础上,对政府治理效能提升的感知差异,会使公众的政府治理满意度与政府信任关系强度发生变化,从而对公众获得感体验产生影响。

综上所述,本研究以政府信任、政府治理效能提升感知为中介变量和调节变量,以探讨政府治理满意度对公众获得感的影响机制和边界条件,这不仅可以增进对公众获得感的影响机理的认识,而且能为提升公众获得感的治理实践提供实证证据。

二 文献综述及研究假设 (一) 政府治理满意度与公众获得感提升

满意是指行为主体的内在需求得到满足后而产生的内心愉悦感,以及对满足需求的服务行为与供给者表示认可、支持的一种主观心理状态。 15 公众对政府的满意度,是公众基于政府治理绩效和治理效能满足自我需求的主观感知和由此产生的对政府的心理认可状态。 16 而政府绩效评价是依据一定的标准来判断政府行为目标实现程度的活动 17 ,其结果是公众评判政府治理是否使其满意的主要标准。在新时代,人民日益增长的美好生活需要,赋予了当下政府绩效评价新的时代内涵。面对人民的新期盼,政府在确立“人民满意”价值理念时,也应将是否满意作为政府绩效评价的终极目标。 18 因此,评价政府治理与政府绩效的优劣,不仅要看政府投入了多少资源,更要考察政府在多大程度上满足了公众需求。 19 而公众获得感是个体自我状况不断提升过程中感受到的积极心理体验 20 ,与个体自身状况及其需求密切相关。 21 公众满意度是政府治理绩效水平的直接反映,公众对政府治理越满意,表明政府治理效能越高、越能满足公众需要,这将对公众获得感提升产生积极影响。公众获得感涉及政府绩效、政治认同等诸多议题,其实质是公众分享改革发展成果的多寡以及享受改革成果的主观感受与满意程度 22 ;而政府工作满意度提升趋势越明显,公众获得感提升程度也越高。 23据此提出假设H1:政府治理满意度与公众获得感体验之间具有显著正相关。

(二) 政府信任在治理相关影响机制中的中介作用

政府信任是公众在与政府组织的互动过程中形成的一种对政府组织能否承担公共责任、实现公共利益的主观感知和判断,其结果会影响公众对政府的情绪和行为反应。 24 政府信任的影响因素大致分为两类:制度性因素强调政府信任内生于政治系统,是政治机构满足公众期望的一种结果反映 25 ,有学者认为公众对政府信任的下降与政府制度有关,由于其与政治合法性相关,要解决此种信任危机较为困难 26 ;而文化性因素强调政府信任外生于政治领域,是文化习俗和早期社会化的结果 27 ,有学者认为在儒家“天道观”和“孝亲忠君”传统观念影响下,权威文化对公众的政府信任影响显著。 28 其中,政府治理绩效是制度性因素中最主要的影响因素之一。埃里克·韦尔奇(Eric W.Welch)等认为,政府服务满意度与公众的政府信任之间具有较强的关联,公众对政府服务越满意,其对政府的信任水平就越高;反之,公众对政府服务越不满意,其对政府的信任水平就越低。 29 国内相关研究也发现,以公众对政策结果、政策过程和政府形象的满意度为代表的治理绩效,对各级政府的信任都具有正面影响作用。 30 作为公众对政府治理绩效的主要感知,政府治理满意度提升体现了政府满足公众需求的实现程度较高,而政府信任恰恰是政府治理满足公众期望的最直接结果。因此,政府治理满意度提升会增强公众对政府的信任。获得环境的核心是对公平公正的制度保障及良好社会信任氛围的认知评价。 31 根据获得感的内涵与结构认知,政府信任的提升将改善获得环境并且有利于提升公众获得感。一方面,作为治理要素,政府信任促进了民主生活方式的构建与实现,并推动着公共生活品质的提升与改善。 32 因此,随着政府信任的提升,公众将对政府保障公平公正制度的意愿及效果更具信心,这有利于获得环境的向好以及公众获得感的提升。另一方面,信任是支配人类生存与发展的重要伦理观念和社会契约之一 33 ,作为一种具有感情色彩的政治态度,政府信任是公众对政府和社会持有积极情感状况的反映。 34 较高的政府信任会提升社会信任,进而改善获得环境、提升公众获得感。因此,提升公众对政府治理满意度,会增强其对政府的信任,营造整体向好的获得环境,从而对公众获得感提升产生积极影响。据此提出假设H2:政府信任在政府治理满意度和公众获得感的关系中具有显著的中介作用。

(三) 提升治理效能在治理相关影响机制中的调节作用

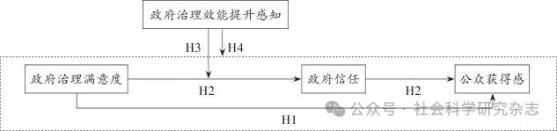

治理效能是治理活动所达成的结果状态 35 ,是治理产生的积极效果和对治理目标的实现 36 ,而治理效能提升感知是公众对政府良好治理绩效的评价与认知。制度论视角强调政府信任的内生性,认为政府信任是公众对政府预期的结果反映,取决于公众的绩效评价,公众对政府良好绩效的感知会使政府赢得公众的信任。 37 从制度论视角看,政府信任本质上是公众依据绩效结果对政府形成的一种主观感知和判断 38 ,是公众对政府可靠性和可依赖性的信念体现。 39 公众对政府满意与否,是个体基于政府当下绩效表现所持有的心理认可状态的反映。 40 公众对政府治理的满意度越高,其对政府信任的程度也越高。有研究发现,政府对于那些事关公众切身利益的公共服务供给质量越高,越有助于提升公众对政府的信任 41 ;同时,公众对政府公共服务绩效的主观评价越高,越容易产生对未来的期许,其对政府的信任也会越强。 42 与此对应,公众对政府治理效能提升的感知,还会引发其心理预期的变化,从而改变政府治理满意度对政府信任的影响效应。当政府治理效能提升感知较为乐观时,公众对政府治理绩效提升的良好体验将会使其对政府产生更强的认可与信任,即使暂时对政府的当下治理的满意度不高,公众对政府可靠性和可依赖性的信念仍然较强。 43 具体而言,当对政府治理效能提升感知较强时,公众将会对政府未来可能取得的绩效具有更强、更积极的预期与评价,进而弱化政府治理满意度对政府信任的影响效应;反之,个体难以形成基于未来政府良好绩效表现的预期,则其对政府信任态度的形成将更多依赖于对当下治理是否满意作出判断。据此提出假设H3:政府治理效能提升感知调节了政府治理满意度与政府信任的关系。当政府治理效能提升感知的效果较弱时,公众对政府治理的满意度水平将对其政府信任产生更加明显的影响,这进一步说明政府治理满意度与政府治理效能提升感知之间的相互替代关系。公众的政府治理满意度的形成,是其基于政府治理绩效和治理效能满足自我需求程度的一种主观感知。 44 较高的政府治理满意度,不仅有助于在政府与公众之间营造良好的信任氛围和获得环境,也会使公众在自我需求得到满足时不断增强其获得感体验。特别是在政府治理效能提升感知效果较弱时,公众的政府治理满意度对其政府信任的影响作用将被进一步增强,进而使政府治理满意度通过政府信任对公众获得感的影响效应更为显著。据此提出假设H4:政府治理效能提升感知调节了政府治理满意度通过政府信任对公众获得感的中介影响关系。综上所述,本研究以政府信任和政府治理效能提升感知作为中介与调节变量,构建一个有调节的中介假设模型(见图1),以此检验有关政府治理满意度对公众获得感产生影响的过程机制与边界条件。

图1 研究假设模型

三 数据获取与方法 (一) 样本情况

本研究数据来自中国社会科学院重大经济社会调查项目。该调查面向除港澳台之外的31个省(自治区、直辖市)的年满18周岁的中国公民进行线上问卷发放,共获得有效数据10320份,其中都会区(主要指四个直辖市)692人、东北地区799人、中部地区2698人、西部地区2621人、东部地区3510人。具体来看,10320名受访者的年龄分布在18~72岁之间,平均年龄31.54岁;男性5658人(54.83%),女性4662人(45.17%);在学历上,“初中及以下”279人(2.70%)、“高中/中专/技校”1530人(14.83%)、“大学专科”3710人(35.95%)、“大学本科”4517人(43.77%)、“硕士研究生及以上”284人(2.75%);在政治面貌上,“中共党员”1094人(10.60%)、“共青团员”3148人(30.51%)、“民主党派成员或无党派人士”115人(1.11%)、“群众”5963人(57.78%);在年均收入上,“2.4万元及以下”1491人(14.45%)、“2.4~6万元”3314人(32.11%)、“6~12万元”4042人(39.17%)、“12万元以上”1473人(14.27%);在户籍类型上,“本地城镇户口”5963人(57.78%)、“本地农村户口”2719人(26.35%)、“外地城镇户口”1196人(11.59%)、“外地农村户口”442人(4.28%)。

(二) 变量测量

采用情景化问题对政府治理满意度进行测量,询问受访者“政府对新冠肺炎疫情所采取的一系列应对措施,其满意程度如何”,通过五点计分方式进行得分计算,备择选项由1到5分别代表“非常不满意”到“非常满意”。采用郑建君编制的问卷对公众获得感进行测量 45 ,该问卷共11道题目、3个维度,分别是社会发展维度(4道)、民生改善维度(4道)和自我实现维度(3道);问卷采用七点计分,从1到7分别代表“非常不同意”到“非常同意”,最终将所有题目得分加总取均值,得分越高表示获得感体验程度越强。利用本批次数据进行测量检验,其中,三个维度的信度系数分别为0.78、0.88和0.73,问卷的整体信度系数为0.85;复核效度检验结果显示,![]() =448.16,df=17,CFI=0.98,TLI=0.97,RMSEA=0.050,SRMR=0.019,各题目的载荷在0.59~0.72之间。采用吕书鹏等研究者修订的问卷对政府信任进行测量 46 ,该问卷共2道题目,询问受访者对中央政府和地方政府的信任程度;问卷采用六点计分,从1到6分别代表“完全不可信”到“完全可信”。在本研究中,该问卷的信度系数为0.74。采用自编问卷对政府治理效能提升感知进行测量,该问卷共10道题目,以考察受访者对具体治理内容的效果改善评价;问卷采用十点计分,备择选项从1到10,选择的分数越高表示改善的情况越好、政府治理效能提升越明显。在本研究中,该问卷的信度系数为0.89。

=448.16,df=17,CFI=0.98,TLI=0.97,RMSEA=0.050,SRMR=0.019,各题目的载荷在0.59~0.72之间。采用吕书鹏等研究者修订的问卷对政府信任进行测量 46 ,该问卷共2道题目,询问受访者对中央政府和地方政府的信任程度;问卷采用六点计分,从1到6分别代表“完全不可信”到“完全可信”。在本研究中,该问卷的信度系数为0.74。采用自编问卷对政府治理效能提升感知进行测量,该问卷共10道题目,以考察受访者对具体治理内容的效果改善评价;问卷采用十点计分,备择选项从1到10,选择的分数越高表示改善的情况越好、政府治理效能提升越明显。在本研究中,该问卷的信度系数为0.89。

(三) 统计策略

研究采用SPSS26.0和Mplus8.0对数据进行管理与分析。在实际的统计操作中,一是对关注的核心变量进行描述统计与相关分析,并结合其结果和相关研究进一步确认后续检验所需纳入的控制变量;二是采用分步回归分析对政府治理满意度与公众获得感的关系以及政府信任的中介作用、政府治理效能提升感知的调节作用进行检验;三是采用Bootstrap法对有调节的中介模型进行检验。

四 政府治理满意度与公众获得感的关系 (一) 描述统计及验证性因素分析

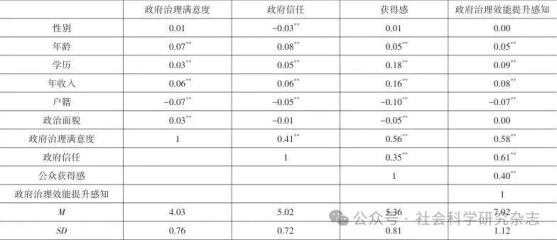

本研究所关注变量的均值、标准差及相关分析结果如表1所示。其中,政府治理满意度、公众获得感、政府信任及政府治理效能提升感知等四个变量之间具有显著的正向相关。同时,性别、年龄、学历、年收入、政治面貌、户籍类型等人口学变量指标,也与上述四个变量具有一定程度的相关;结合已有政治信任、公众获得感的相关研究发现 47 ,本研究在后续统计中,拟将年龄、学历、年收入和户籍类型四个指标作为控制变量纳入模型检验。

表1 描述统计结果及相关矩阵

注:**表示相关性在0.01水平(双尾)显著

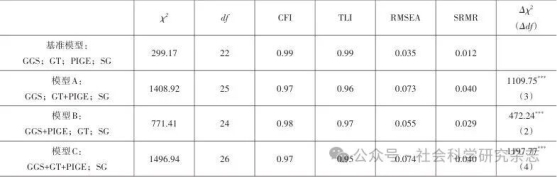

基于先验问卷结构法和因子法对公众获得感、政府治理效能提升感知两个变量的题目进行打包处理,同时利用新形成的观测指标进行运用验证性因素分析,以检验主要变量的区分效度。在对四因子基准模型拟合效果进行检验的同时,构建了三个备选竞争模型,模型A将政府信任和政府治理效能提升感知合并为一个因子,模型B将政府治理满意度和政府治理效能提升感知合并为一个因子,模型C将政府治理满意度、政府治理效能提升感知和政府信任合并为一个因子。相较而言,基准模型的拟合表现最佳(见表2),表明主要变量分属不同构成,具有良好的区分效度。

表2 验证性因素分析结果

注:GGS代表“政府治理满意度”、GT代表“政府信任”、PIGE代表“政府治理效能提升感知”、SG代表“公众获得感”;***代表p<0.001

此外,鉴于本研究数据获取均为受访者自评获得,有可能会因同源偏差对研究结果造成干扰。一方面,采用Harman单因素法进行共同方法偏差效应的事后统计检验。具体来看,对所关注变量的24个题目进行探索性因素分析,在未旋转的情况下共抽取了4个因素,其中第一个因素解释了总变异的38.68%,低于相关学者所建议的临界标准。 48 另一方面,采用验证性因素分析对所有题目构建的单因素模型进行检验,相较于基准模型及其他备选基准模型,其拟合结果最差(![]() =5483.93,df =27,CFI=0.88,TLI=0.84,RMSEA=0.140,SRMR=0.057)。上述结果表明,本研究由共同方法偏差效应对结果产生干扰影响的程度不严重,可对假设模型进行后续检验。

=5483.93,df =27,CFI=0.88,TLI=0.84,RMSEA=0.140,SRMR=0.057)。上述结果表明,本研究由共同方法偏差效应对结果产生干扰影响的程度不严重,可对假设模型进行后续检验。

(二) 政府治理满意度影响公众获得感的机制与条件

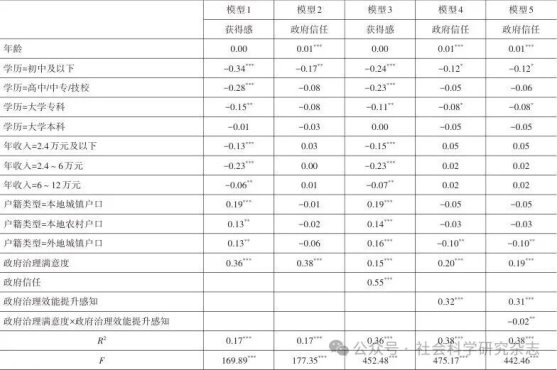

采用分步回归法对政府治理满意度影响公众获得感的主效应、中介效应和调节效应进行分析。首先,对拟控制变量中的类别变量转化为虚拟变量;其次,对回归分析中的关键变量进行中心化处理;最后,依次对相关效应进行检验。结果显示(见表3):第一,政府治理满意度对公众获得感具有显著的正向预测作用(b=0.36、se=0.01、t=37.31、p<0.001);第二,政府治理满意度对个体的政府信任具有显著的正向预测作用(b=0.38、se=0.01、t=44.38、p<0.001);第三,在同时纳入预测变量和中介变量后,政府治理满意度(b=0.15、se=0.01、t=16.45、p<0.001)与政府信任(b=0.55、se=0.01、t=56.65、p<0.001)对公众获得感,依然表现出显著的正向预测作用;第四,不仅政府治理效能提升感知对个体的政府信任具有显著正向预测作用(b=0.32、se=0.01、t=57.93、p<0.001),同时其与政府治理满意度的交互项对个体的政府信任也表现出显著的预测作用(b=-0.02、se=0.01、t=-3.34、p<0.01)。此外,多重共线性检验结果显示,核心变量的容差值均大于0.1且方差膨胀系数(VIF)均小于10,表明不存在严重的共线性问题。

表3 主效应、中介效应与调节效应的回归分析结果

注:学历的参照组为“硕士研究生及以上”,年收入的参照组为“12万元以上”,户籍类型的参照组为“外地农村户口”;*代表p<0.05,**代表p<0.01,***代表p<0.001

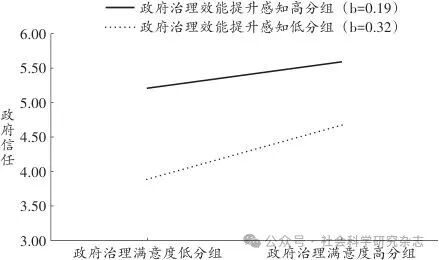

有鉴于政府治理满意度与政府治理效能提升感知对政府信任的交互效应显著,为检验该调节效应的作用表现,采用均值加减一个标准差的方式,对二者交互项的作用绘制交互作用图(见图2)。同时,进行简单斜率分析,结果显示:在政府治理效能提升感知评价中,不论是高分组人群(bsimple=0.19、se=0.02、t=11.28、p<0.001),还是低分组人群(bsimple=0.32、se=0.02、t=13.21、p<0.001),政府治理满意度均对其政府信任表现出显著的正向影响。进一步对两个组别的斜率差异进行检验,结果发现:相较于政府治理效能提升感知高分组人群,在低分组人群中,政府治理满意度对个体对政府信任的影响效应更高(Z=4.60、p<0.001)。

图2 政府治理满意度与政府治理效能提升感知的交互作用图

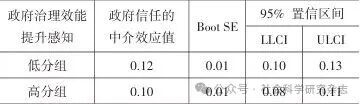

(三) 关于“有调节的中介效应模型”的检验

通过Process宏程序采用bootstrap法(抽取5000次)进行检验,以考察政府治理效能提升感知对政府信任中介作用的调节影响,结果显示(见表4):在政府治理效能提升感知高分组和低分组人群中,政府信任均在政府治理满意度与公众获得感的关系中表现出显著的中介作用,其中介效应值分别为0.12(低分组)和0.10(高分组),且二者的差异显著(差异值为-0.02),95%置信区间分布在-0.039和-0.003之间(不包含0)。由此可知,政府治理效能提升感知在政府治理满意度通过政府信任影响公众获得感的中介路径中,表现出显著的调节作用。

表4 有调节的中介效应检验

(四) 稳健性检验

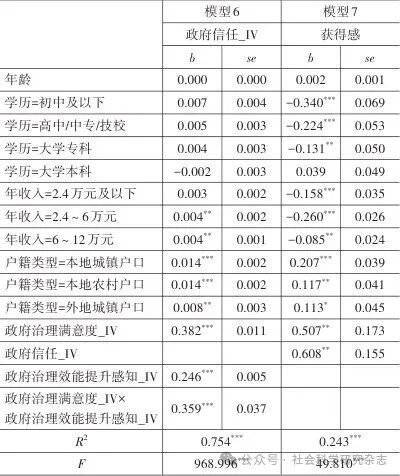

有鉴于横截面数据在检验变量关系时可能产生的内生性问题,本研究通过计算政府治理满意度、政府治理效能提升感知和政府信任三个变量在同一省份(自治区、直辖市)的均值生成工具变量,进而对本研究的结果进行稳健性检验。表5所呈现内容为采用工具变量进行的估计结果,其中第一阶段路径分析的F统计量为969.00。具体来看,政府治理满意度对公众获得感(bsimple=0.507、t=2.929、p<0.01)和政府信任具有显著正向影响(bsimple=0.382、t=36.508、p<0.001),政府信任对公众获得感具有显著正向影响(bsimple=0.608、t=3.934、p<0.01),政府治理效能提升感知对政府信任具有显著的正向影响(bsimple=0.246、t=49.478、p<0.001),且政府治理满意度和政府治理效能提升感知对政府信任具有显著的正向交互影响(bsimple=0.359、t=9.817、p<0.001)。进一步的检验显示:政府信任在政府治理满意度对公众获得感的影响关系中的中介作用显著,中介效应值为0.233、标准误为0.063、95% CI=[0.110,0.358]。以均值加减1个标准差为依据,对政府治理效能提升感知划分为高低分组,不论是高分组(中介效应值为0.260、标准误为0.071、95% CI=[0.123,0.401]),还是低分组(中介效应值为0.205、标准误为0.056、95% CI=[0.096,0.318]),政府信任的中介作用均显著,且高低分组条件下的中介效应值差异明显(中介效应的差异值为0.055、标准误为0.016、95% CI=[0.025,0.089])。上述结果表明,本研究发现具有一定的稳健性。

表5 基于工具变量的分步回归分析结果

注:学历的参照组为“硕士研究生及以上”,年收入的参照组为“12万元以上”,户籍类型的参照组为“外地农村户口”;政府治理满意度_IV代表采用工具变量法后政府治理满意度的拟合值,政府信任_IV代表采用工具变量法后政府信任的拟合值,政府治理效能提升感知_IV代表采用工具变量法后政府治理效能提升感知的拟合值;*代表p<0.05,**代表p<0.01,***代表p<0.001

五 讨论与总结 (一) 结果分析

本研究探讨了政府治理满意度对公众获得感的影响机制,并考察了政府信任的中介作用及政府治理效能提升感知的调节作用。通过对10320份有效数据的分析,得到以下结论:政府治理满意度对公众获得感具有正向的预测作用;政府信任在政府治理满意度与公众获得感的关系中起到显著的中介作用;同时,政府治理效能提升感知在政府治理满意度影响公众获得感的直接效应与政府信任的中介效应中具有反向调节作用。首先,本研究基于需求视角证明了政府治理满意度对公众获得感影响的正向作用,这一结果有力证实了个体获得感的生成来源于其需求与期望的满足这一观点。 49 就既有研究而言,学界对公众获得感生成机制的研究主要集中在物质获得 50 、感知体验 51 、期望与需求 52 三个方面。本研究在延续感知体验分析路径的基础上,将其与期望和需求视角予以整合,不仅拓宽了对公众获得感的影响机制的解释视角,而且有益于进一步厘清在政府治理满意度恒定的情况下公众获得感提升的基本逻辑。其次,本研究发现政府治理满意度通过政府信任对公众获得感产生间接的影响作用。政府信任的提升使获得环境得到改善,从而有效地增强了公众获得感体验水平。这一结果,不仅说明了政府治理满意度对公众获得感的影响可以通过公众对政府的信任发挥作用,而且进一步强调了政府信任对公众获得感提升的重要意义。不同于以往研究着重分析公众获得感对政府信任的影响效应 53 ,本研究从获得环境角度揭示了政府信任在公众获得感提升路径中的角色与作用。本研究对获得环境概念的引入,为检验政府信任如何发挥中介作用并对公众获得感产生影响提供了一个新的研究路径。最后,本研究发现政府治理满意度对政府信任的直接作用以及通过政府信任对公众获得感的间接作用,都受治理效能提升感知的反向调节影响。一方面,公众对政府治理绩效的主观评价提升,是其政府信任度得以加强的重要内生动力。 54 本研究从制度论角度突出政府信任的内生性,强调政府治理效能提升感知引发了公众心理预期变化,使公众对未来产生更高期许并提升了对政府的信任,从而降低了政府治理满意度对政府信任的影响。另一方面,当治理效能提升感知的效果较弱时,公众难以基于政府治理绩效的向好变化形成对政府积极的预期,进而提高其对政府的信任水平。此时,公众对政府治理的满意程度将成为其政府信任的重要影响因素;此外,随着政府信任水平的提高,良好的社会信任氛围和获得环境将有效助推公民获得感的增强。

(二) 实践启示

本研究探究公众获得感的影响机制和边界条件,对提升公众获得感具有重要的实践意义与启示作用。第一,需充分重视和满足公众的多元需求。政府要加强政民互动,深入了解和解决好公众的急难愁盼、民生“小事”,同时还要关注到公众多元化、差异化的利益诉求和公共服务需求,不断优化公共服务供给机制与供给质量。第二,需加快推进服务型政府建设。一方面,要兼顾政府行政效率提升和高质量绩效产出,切实通过提高政府行政效能进而满足公众期待;另一方面,通过深化行政体制改革、创新行政管理方式、强化公共服务职能等,不断推进政府治理体系与能力现代化建设,持续增强政府服务能力与服务效果。第三,有鉴于公众对政府治理效能提升感知的差异体验及其对政府信任影响关系的不同作用,可在以下方面着力:一是转变政府职能、增强政府透明度,鼓励和引导多元主体积极参与到基本公共服务的决策与供给实践;二是政府治理重心不断向基层下移,掌握、解决事关民生发展的真情况、真问题,通过聚焦公众关切“小事”来破解基层治理难题;三是加强数字政府建设,将数字技术应用于政府管理、政府服务,通过数字化、智能化政府运行来提升政府治理效能,进而提升公众的服务体验满意度和对政府执行力、公信力的评价水平。

(三) 研究展望

本研究基于全国大样本数据,探讨了政府治理满意度对公众获得感的影响机制和边界条件,在获得有益发现的同时,也存在一些不足。第一,本研究中变量的数据主要通过问卷调查由受访者一次性作答来获取,由此形成的数据结构在变量因果关系的确认上存在不足。未来研究可采用多个时间点进行调查(例如,对政府治理满意度提升感知、政府信任、公众获得感等,可分别在三个时段进行测量),以增强数据的客观性、科学性以及对因果假设检验的可靠性。第二,本研究关于政府治理满意度的测量具有特定的场景性,未来研究还需进一步扩展对不同治理内容的满意度测量,以增强研究结果的推广程度。此外,数据收集主要采用线上推送进行,且实施时点为突发性公共卫生事件发生期间,受访者的互联网使用情况和健康程度这两个因素可能会对研究结果产生影响,未来可通过跨时段样本对本研究结论予以交叉验证。第三,本研究对于政府治理满意度和公众获得感的影响分析仍旧属于总体性的,而基于不同比较方式所形成的(横向或纵向)获得感体验可能存在差异,这是本研究尚未关注的。未来研究可对公众获得感的测量做进一步细化,以考察政府权威感知、政府信任、安全感、社会信心等个体与环境变量对公众的横向、纵向获得感的影响规律与差异。第四,本文主要将期望与需求视角整合来探讨公众获得感的生成机理与影响路径,但并不能排除其他解释视角的可能性。例如,有研究在生活质量理论的基础上提出从社会质量分析视角来探讨公众获得感提升的逻辑 55 ;还有研究探讨主动性人格对公众获得感的影响作用。 56 以此为启示,未来研究可从多视角切入设计和提出不同变量(包括人格特质、社会公平与发展变迁感知等)对公众获得感的影响关系与路径,从而增强和丰富对公众获得感的生成机制的认识与理解。

脚注

1. 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,《党建》2017年第11期。

2. 王浦劬、季程远:《新时代国家治理的良政基准与善治标尺——人民获得感的意蕴和量度》,《中国行政管理》2018年第1期。

3. 郑建君:《中国公民美好生活感知的测量与现状——兼论获得感、安全感与幸福感的关系》,《政治学研究》2020年第6期。

4. 谭旭运、董洪杰、张跃等:《获得感的概念内涵、结构及其对生活满意度的影响》,《社会学研究》2020年第5期。

5. 邱伟国、袁威、关文晋:《农村居民民生保障获得感:影响因素、水平测度及其优化》,《财经科学》2019年第5期。

6. 李涛、陶明浩、张竞:《精准扶贫中的人民获得感:基于广西民族地区的实证研究》,《管理学刊》2019年第1期;慕良泽、常富军:《乡村振兴进程中的社会信任、治理绩效与政治信任——基于CRRS2020数据的因果中介分析》,《广西大学学报》(哲学社会科学版)2024年第1期。

7. 原光、曹现强:《获得感提升导向下的基本公共服务供给:政策逻辑、关系模型与评价维度》,《理论探讨》2018年第6期。

8. 王浦劬、孙响:《公众的政府满意向政府信任的转化分析》,《政治学研究》2020年第3期。

9. 赵爱英、赵秀文、金峰:《政府治理成本与公民满意:内在联系与成本控制》,《陕西行政学院学报》2021年第1期。

10. 夏文斌、安钦栋:《制度优势与治理效能》,《石河子大学学报》(哲学社会科学版)2020年第3期。

11. 谭旭运、董洪杰、张跃等:《获得感的概念内涵、结构及其对生活满意度的影响》,《社会学研究》2020年第5期。

12. 谭旭运、董洪杰、张跃等:《获得感的概念内涵、结构及其对生活满意度的影响》,《社会学研究》2020年第5期。

13. 王浦劬、孙响:《公众的政府满意向政府信任的转化分析》,《政治学研究》2020年第3期。

14. 罗爱武:《政治参与和治理绩效对政治信任的影响——基于广东、湖北和贵州三省的实证分析》,《探索》2016年第5期。

15. 徐邦友:《试析政府绩效评估的新取向》,《中共浙江省委党校学报》2000年第3期。

16. 王浦劬、孙响:《公众的政府满意向政府信任的转化分析》,《政治学研究》2020年第3期。

17. 范柏乃、韩东晓、邵明国:《基于满意原则为导向的人民评判政府绩效的意义阐释》,《行政与法(吉林省行政学院学报)》2004年第2期。

18. 赵爱英、赵秀文、金峰:《政府治理成本与公民满意:内在联系与成本控制》,《陕西行政学院学报》2021年第1期。

19. 徐邦友:《试析政府绩效评估的新取向》,《中共浙江省委党校学报》2000年第3期。

20. 郑建君:《中国公民美好生活感知的测量与现状——兼论获得感、安全感与幸福感的关系》,《政治学研究》2020年第6期。

21. 唐钧:《在参与与共享中让人民有更多获得感》,《人民论坛·学术前沿》2017年第2期。

22. 文宏、刘志鹏:《人民获得感的时序比较——基于中国城乡社会治理数据的实证分析》,《社会科学》2018年第3期。

23. 吕小康、黄妍:《如何测量“获得感”?——以中国社会状况综合调查(CSS)数据为例》,《西北师大学报》(社会科学版)2018年第5期。

24. 刘建平、周云:《政府信任的概念、影响因素、变化机制与作用》,《广东社会科学》2017年第6期。

25. Terence R.Mitchell and William G.Scott, “Leadership Failures, the Distrusting Public, and Prospects of the Administrative State,” Public Administration Review, vol.47, no.6, 1987, pp.445-452.

26. John T.Williams, “Systemic Influences on Political Trust: The Importance of Perceived Institutional Performance,” Political Methodology, vol.11 ,no.1,1985, pp.125-142.

27. Terence R.Mitchell and William G.Scott, “Leadership Failures, the Distrusting Public, and Prospects of the Administrative State,” Public Administration Review, vol.47, no.6, 1987, pp.445-452.

28. 刘建平、周云:《政府信任的概念、影响因素、变化机制与作用》,《广东社会科学》2017年第6期。

29. Eric W.Welch, Charles C.Hinnant and M.Jae Moon,“Linking Citizen Satisfaction with E‑Government and Trust in Government,” Journal of Public Administration Research and Theory, vol.15, no.3, 2005, pp.371-391.

30. 罗爱武:《政治参与和治理绩效对政治信任的影响——基于广东、湖北和贵州三省的实证分析》,《探索》2016年第5期。

31. 谭旭运、董洪杰、张跃等:《获得感的概念内涵、结构及其对生活满意度的影响》,《社会学研究》2020年第5期。

32. 张成福、边晓慧:《论政府信任的结构与功能》,《教学与研究》2013年第10期。

33. 侯宝柱:《信任二因素与线上线下协商治理效果——基于扎根理论与定量分析的研究》,《公共行政评论》2018年第4期。

34. 刘建平、周云:《政府信任的概念、影响因素、变化机制与作用》,《广东社会科学》2017年第6期。

35. 吕普生:《我国制度优势转化为国家治理效能的理论逻辑与有效路径分析》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)2020年第3期。

36. 康健:《基本公共服务制度体系显著优势及其转化为治理效能的实现路径》,《东北大学学报》(社会科学版)2021年第3期。

37. William Mishler and Richard Rose, “What Are the Origins of Political Trust?Testing Institutional and Cultural Theories in Post‑Communist Societies,” Comparative Political Studies, vol.34, no.1, 2001, pp.30-62.

38. 刘建平、周云:《政府信任的概念、影响因素、变化机制与作用》,《广东社会科学》2017年第6期。

39. Kenneth P. Ruscio, “Trust in the Administrative State,” Public Administration Review, vol.57, no.5, 1997, pp.454-458.

40. 贾奇凡、尹泽轩、周洁:《行为公共管理学视角下公众的政府满意度:概念、测量及影响因素》,《公共行政评论》2018年第1期。

41. 麻宝斌、马永强:《新时代政府信任的来源——社会公平和经济绩效及其影响力比较》,《理论探讨》2019年第3期。

42. 杨三、康健、祝小宁:《基本公共服务主观绩效对地方政府信任的影响机理——公众参与的中介作用与获得感的调节效应》,《软科学》2022年第9期。

43. Kenneth P. Ruscio, “Trust in the Administrative State,” Public Administration Review, vol.57, no.5, 1997, pp.454-458.

44. 徐邦友:《试析政府绩效评估的新取向》,《中共浙江省委党校学报》2000年第3期。

45. 郑建君:《中国公民美好生活感知的测量与现状——兼论获得感、安全感与幸福感的关系》,《政治学研究》2020年第6期。

46. 吕书鹏:《差序政府信任:概念、现状及成因——基于三次全国调查数据的实证研究》,《学海》2015年第4期。

47. 参见郑建君:《中国公民美好生活感知的测量与现状——兼论获得感、安全感与幸福感的关系》,《政治学研究》2020年第6期;吕书鹏:《差序政府信任:概念、现状及成因——基于三次全国调查数据的实证研究》,《学海》2015年第4期。

48. Claes Fornell and David F.Larcker, “Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics,” Journal of Marketing Research, vol.18, no.3, 1981, pp.382-388.

49. 原光、曹现强:《获得感提升导向下的基本公共服务供给:政策逻辑、关系模型与评价维度》,《理论探讨》2018年第6期。

50. 邱伟国、袁威、关文晋:《农村居民民生保障获得感:影响因素、水平测度及其优化》,《财经科学》2019年第5期。

51. 李涛、陶明浩、张竞:《精准扶贫中的人民获得感:基于广西民族地区的实证研究》,《管理学刊》2019年第1期。

52. 谭旭运、董洪杰、张跃等:《获得感的概念内涵、结构及其对生活满意度的影响》,《社会学研究》2020年第5期。

53. 李鹏、柏维春:《人民获得感对政府信任的影响研究》,《行政论坛》2019年第4期;王亚茹:《民生保障获得感、社会公平感对政府信任的影响研究》,《湖北社会科学》2020年第4期。

54. 杨三、康健、祝小宁:《基本公共服务主观绩效对地方政府信任的影响机理——公众参与的中介作用与获得感的调节效应》,《软科学》2022年第9期。

55. 张秀娟、胡建国:《获得感何以可能——基于“社会质量”分析视角的探讨》,《中共杭州市委党校学报》2022年第6期。

56. 张晓州、彭婷、罗杰:《大学新生主动性人格对获得感的影响——领悟社会支持的中介作用》,《成都师范学院学报》2023年第3期。

【作者简介】郑建君 (1979— ),中国社会科学院大学政府管理学院教授、博士生导师,中国社会科学院政治学研究所研究员;王妲奇 (2002— ),中国社会科学院大学政府管理学院计算政治学研究中心助理研究员。

责任编辑:CmsTop

文章来源:https://www.jicengzhizhi.com/2025/1119/30941.shtml